Cependant, une simple question posée par un enfant a changé cette perception et a conduit à la découverte qu’il s’agit d’un mécanisme évolutif sophistiqué. Tout a commencé par une curiosité enfantine présentée dans la section « Curious Kids » du portail The Conversation. Le professeur Guy German, ingénieur biomédical à l’université de Binghamton (États-Unis), a reçu une question qui l’a laissé sans voix : « Les rides des doigts se forment-elles toujours de la même manière ? ». Loin de l’ignorer, cette question l’a amené à lancer une recherche aux applications médicales et médico-légales potentielles.

Un motif qui se répète comme une empreinte digitale

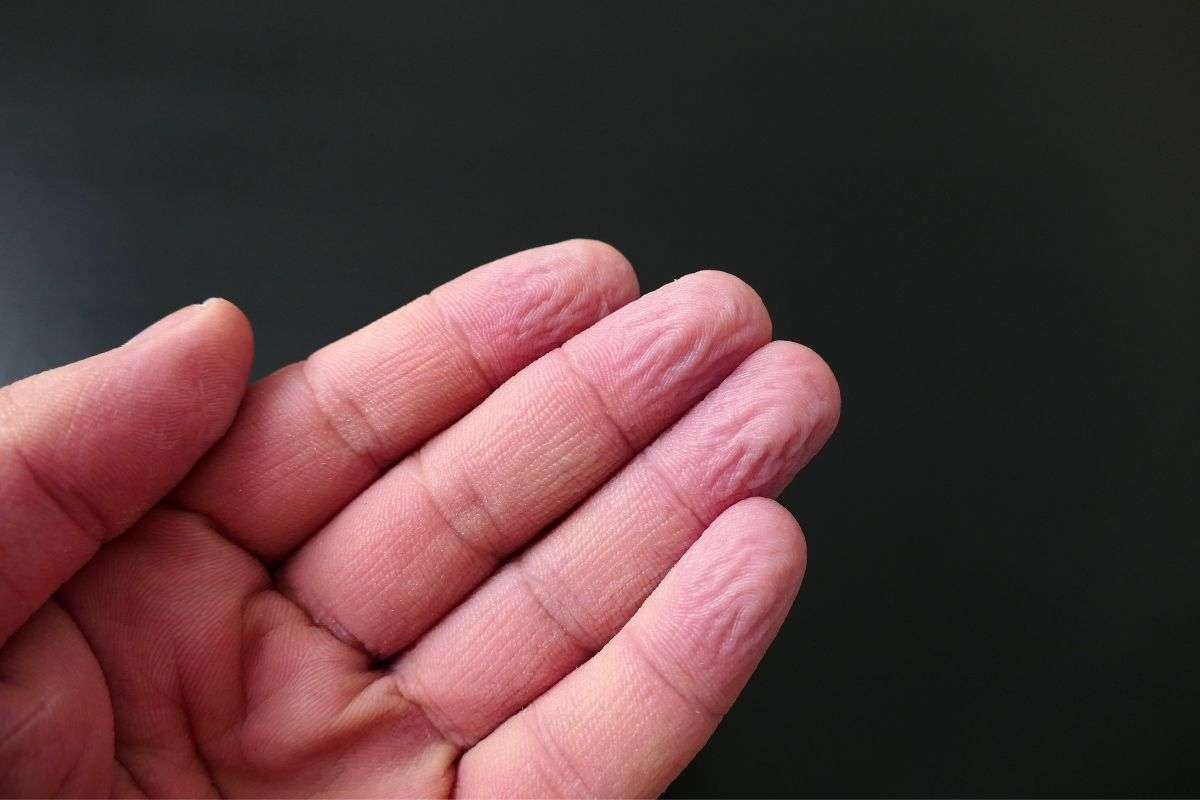

Pour vérifier si les rides suivaient un schéma constant, German et sa collègue, la chercheuse Rachel Laytin, ont mené une expérience avec des volontaires. Après avoir plongé leurs doigts dans l’eau pendant une demi-heure, ils ont pris des photos détaillées. Le lendemain, ils ont répété l’opération.

Le résultat était concluant : les plis des doigts suivaient exactement le même tracé à chaque fois. Il a ainsi été démontré que les rides n’apparaissent pas de manière aléatoire, mais qu’elles ont un schéma fixe et unique, presque comme une seconde empreinte digitale.

Cette découverte, publiée dans le Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, a permis d’observer que les sillons générés par l’humidité ne sont pas temporaires et informes, mais des marques constantes activées dans des conditions spécifiques.

Ce n’est pas un gonflement, c’est une réaction neurologique

On a longtemps pensé que les doigts se plissaient simplement parce qu’ils absorbaient l’eau. Cependant, plusieurs études, comme celle citée par Science Alert, ont démontré que la peau devrait se dilater d’au moins 20 % pour produire cet effet, ce qui n’est pas le cas dans la pratique.

L’explication réelle est plus complexe : au contact de l’eau, celle-ci traverse les canaux sudoripares et modifie l’équilibre salin de la peau externe. Cette variation est détectée par des fibres nerveuses qui envoient un signal au cerveau, qui répond par un ordre aux vaisseaux sanguins : se contracter.

« Les vaisseaux sanguins ne changent pas beaucoup de position : ils bougent un peu, mais par rapport aux autres vaisseaux sanguins, ils sont assez statiques », a expliqué German. « Cela signifie que les rides devraient se former de la même manière, et nous avons démontré que c’est le cas. »

Une preuve supplémentaire a renforcé cette théorie : l’un des étudiants participant à la recherche avait le nerf médian des doigts endommagé. Lorsqu’il a plongé ses mains dans l’eau, ses doigts ne se sont pas ridés. « Pas de rides ! », a rapporté German. La théorie du gonflement comme cause principale a donc été écartée.

Un avantage évolutif avec des applications médico-légales

La fonction de ce phénomène a également une origine évolutive. Les scientifiques soulignent que les rides temporaires améliorent l’adhérence sur les surfaces humides, facilitant ainsi la manipulation d’objets mouillés ou la locomotion en toute sécurité dans des environnements glissants.

Bien qu’utiles, ces marques ne persistent pas car elles pourraient réduire la sensibilité au toucher ou augmenter le risque de blessures. C’est pourquoi le corps n’active ce mécanisme que lorsqu’il est en contact avec l’eau pendant une période prolongée.

Outre l’évolution, ces découvertes pourraient avoir des applications pratiques, notamment dans des domaines tels que la médecine légale. Comprendre comment et pourquoi ces motifs se forment pourrait aider à identifier les corps qui ont été dans l’eau ou à améliorer les systèmes biométriques dans les environnements humides. En fait, le père de German, un ancien policier britannique, a été confronté à ces défis au cours de sa carrière.

« La biométrie et les empreintes digitales font partie intégrante de mon cerveau », a commenté le chercheur, qui voit cette découverte comme le début d’une série de nouvelles explorations. « Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons, car il y a tellement de choses que je ne sais pas en science. »